はじめに

知っていてどうということはないのですが、歴史シリーズです。

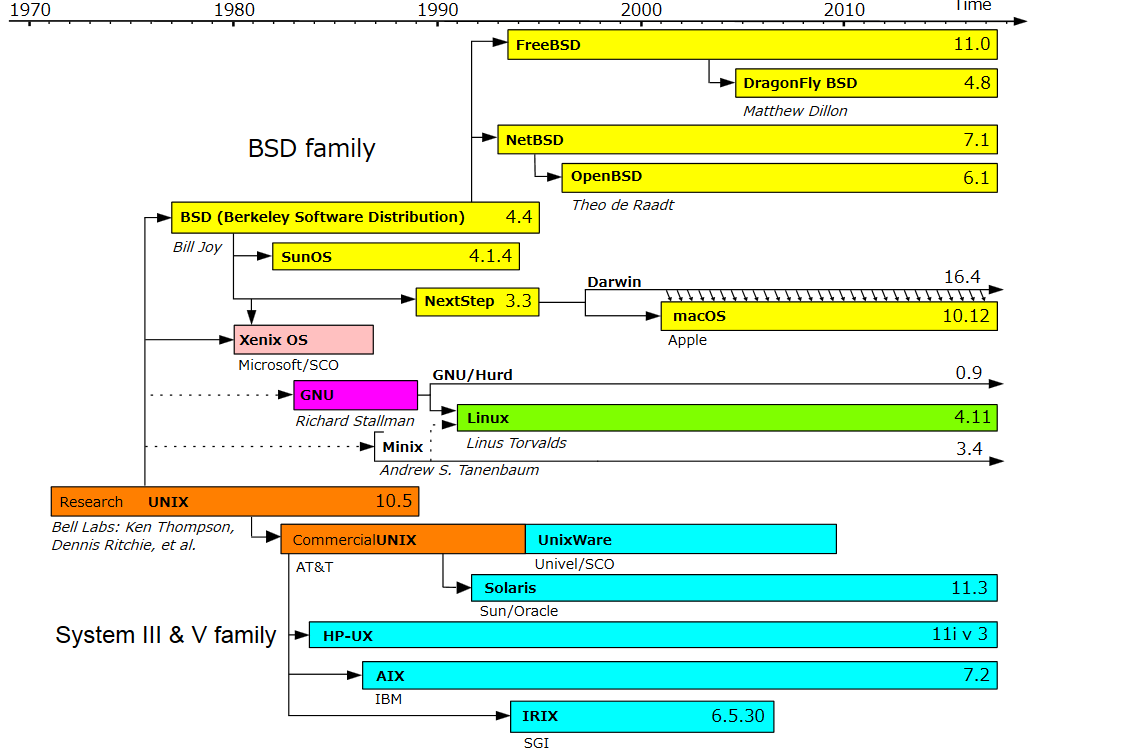

UNIXはAT&Tのベル研(Bell Labs)が公開してから以下のように系統が生まれています。

(LinuxWikiより画像を抜粋)

その系譜の中で二つを分類するとすれば

- BSD系

- SystemV系

となります。

本記事ではBSDとSystemVの違いを簡単に説明します。

BSD

BSDはBarkley Software Distributionの略で、カリフォルニア大学バークレー校で作られました。歴史もSystemV系より長いです。

BSD系UNIXはBSDライセンスに準拠し、このライセンスはソース非公開の商用利用も可能で制約の少ないライセンスです。

系列にはBSDという名を冠したFreeBSD、NetBSD、OpenBSDがあります。FreeBSDは安定性が高い、NetBSDは移植性が高い、OpenBSDは堅牢性が高いなどの特徴があります。

商用利用されたMacOSもBSD系です。

SystemV

SystemVはAT&Tが開発したUNIXで、SystemV系といえばその系譜である商用のUNIXを指します。

Vというのはファイブと読み、AT&Tが開発を進めるにあたってのバージョンとなります。もともとSystemIII(スリー)の販売を開始し、それの後継として世にでたのがSystemVです。

BSDの影響は受けているといえど、商用OSの筆頭であるSolaris、HP-UX、AIXは全てSystemV系です。これらのOSは企業のサポートがあり堅牢でありますが、特徴は各企業がそれぞれ開発するアーキテクチャで動作するよう設計されている点です。SPARCアーキテクチャではSolaris,PA-RISCアーキテクチャではHP-UX、PowerアーキテクチャではAIXといったマッピングです。

ちなみにUNIX系の起動の仕組みで見かけるSysVinitという命名はSystemVから来ています。

BSDとSystemVの違い

それぞれ系譜が異なる二つですが、歴史が古いのはBSDです。TCP/IPのシステムなどもBSDから生まれた仕組みで、歴史的にも意義のあるOSです。一方で、企業で採用されるのはサポート対応のあるSystemV系のOSです。

つまり、企業ではSystemV系OSが使われ、大学や研究機関ではBSD系OS使われます。

BSD系はLinuxの存在もあり、見かけるケースは少なくなっているようにも思います。

終わりに

コマンド体系を見ればさらに「GNU系」というのも同列に語られたりもしますが、歴史を辿ればBSDとSystemVという二つの系譜にたどり着き、それはLinuxでいうところのDebian系とRedHat系のような違いがあります。

とはいっても、AIXやSolalis等はBSD系とSystemV系のいいとこ取りをしているとも言われており、意味のある分類なのかは疑問ですが、自分が使っているUNIXにどういうバックグラウンドがあるのか知るのは深い理解のためにも良いことだと思います。

以上、ご参考ください。